所內動態

JACS|李超課題組首次實現高氧化態DMOA雜萜 berkeleyacetal D和peniciacetal I的不對稱全合成

近日,北京生命科學研究所/清華大學生物醫學交叉研究院李超課題組(www.lichaolab.com)在JACS上發表了兩種高氧化態DMOA雜萜天然產物——(+)-berkeleyacetal D和(+)-peniciacetal I的首次不對稱全合成工作。該工作通過一系列創新性策略攻克了復雜分子骨架構建與多重選擇性控制難題。

一

高氧化態DMOA雜萜

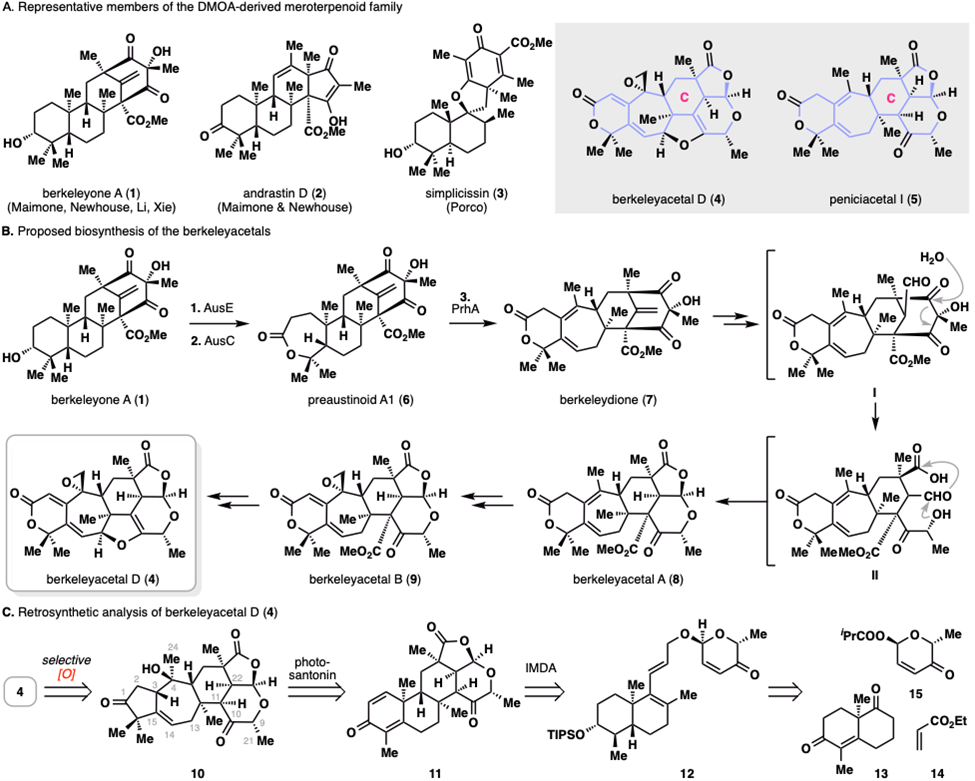

DMOA來源的雜萜是一類生源上由萜類前體法尼基焦磷酸和 3,5-二甲基苔色酸(DMOA)經多步酶催化反應后形成的天然產物。目前,已有超過200個該類天然產物被分離報道。此類天然產物結構復雜多樣,同時兼具抗炎、抗腫瘤等顯著生物活性,在近期吸引了很多化學合成課題組的關注。例如UC Berkeley 的Maimone課題組, Yale的Newhouse課題組, 北京大學的黎后華課題組和蘭州大學的謝志翔課題組在近幾年先后完成了DMOA-雜萜家族中berkeleyone A及其同系物的全合成。在2022年Boston University 的Porco課題組完成了一類螺環DMOA雜萜的全合成。在李超課題組發表該合成工作的同時,北京大學的楊震課題組在JACS發表了一篇關于DMOA-雜萜janthinoid A的全合成工作。但目前關于DMOA-雜萜中berkeleyacetals亞型天然產物(大于50個天然產物)的全合成還沒有報道,這主要是由于其極其復雜的化學結構和高度的氧化態。以本合成工作中的berkeleyacetal D為例:在分子結構上,其分子骨架包含6/7/6/5/6五環稠合體系,骨架上18個碳原子中17個被官能團化或構成立體中心(含8個手性中心)。從生源合成角度上看,從已被合成攻克的berkeleyone A到本研究的berkeleyacetal D需要經過10多步轉化,雖然目前這些生源轉化還沒有被完全揭示清楚。從氧化態上看,該分子氧化程度之高令人驚嘆,其分子式C24H26O7,碳氫比例接近1:1。

二

合成策略:精準操控的化學藝術

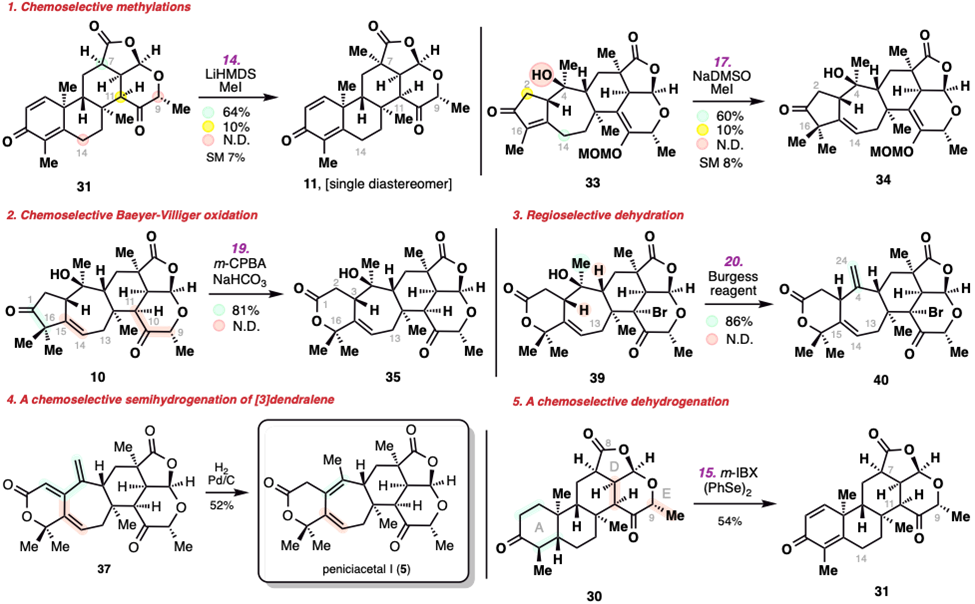

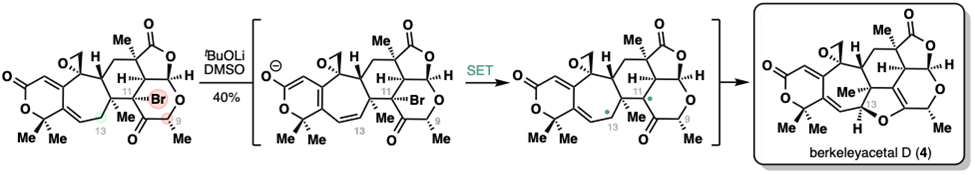

在本研究中,李超課題組針對berkeleyacetal D和peniciacetal I的復雜結構提出了一種選擇性導向的合成策略,通過一系列化學選擇性(chemoselective)、區域選擇性(regioselective)和立體選擇性(stereoselective)的化學轉化,成功完成了(+)-berkeleyacetal D和(+)-peniciacetal I的化學全合成 。此外,在此合成中,作者還發現了兩個非常新穎的化學轉化:六氟苯參與的立體選擇性環氧化反應和共軛烯醇負離子對三級溴化物的單電子還原構建二氫呋喃的反應,在此強烈推薦閱讀原文(原文里對選擇性的解釋和機理的解釋非常全面)。下面列舉該合成中的幾個關鍵合成步驟:

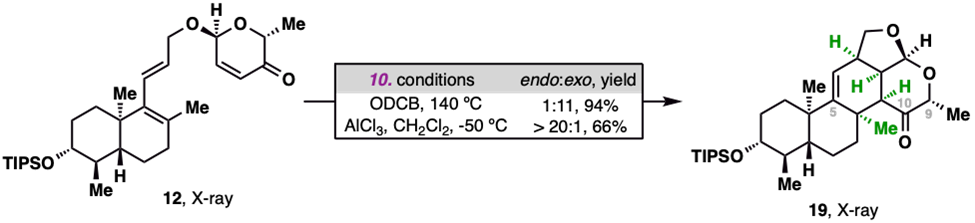

1. Endo-Selective Diels–Alder反應的探索

作者通過路易斯酸AlCl3的精準調控,在低溫下實現了三烯化合物12的分子內endo-selective Diels–Alder反應,成功構建了目標天然產物中擁擠的C環結構。而如果直接通過加熱進行Diels–Alder反應,則會立體選擇性地獲得exo環化產物。

2. 多步化學選擇性和區域選擇性轉化的突破。

鑒于目標天然產物分子的復雜性和高氧化性,除了上述endo-selective Diles–Alder反應,在此合成路線中,還涉及到非常多的選擇性問題,而這些選擇性的問題都被作者通過反應條件的優化得到解決:這包括化學選擇性和立體選擇性的甲基化反應,Baeyer-Villiger氧化反應,三級醇的脫水反應,酮的a, b-脫氫反應,氫化反應等等。

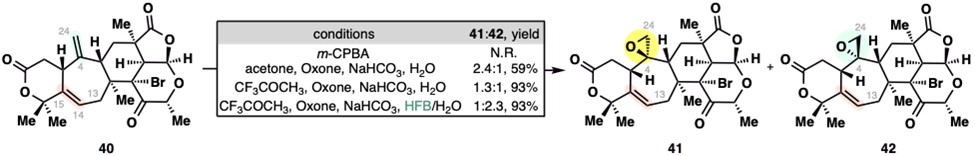

3. 溶劑“助攻”立體選擇性環氧化反應:六氟苯的神奇效應

在構建berkeleyacetal D關鍵的C4–C24環氧化步驟中,常規條件產生不利的β-面環氧化物。團隊發現六氟苯(HFB)作為共溶劑可能通過π-給受體作用改變反應過渡態,將α-面環氧化產物的比例從1:2.4逆轉為2.3:1,收率高達93%。

4. 單電子轉移(SET)構建二氫呋喃環的發現

最后一步,作者通過化學選擇性去質子化即直接獲得了目標天然產物berkeleyacetal D,詳細的機理研究表明這步化學轉化的機理涉及共軛烯醇負離子通過分子內單電子轉移(SET)還原分子內的三級溴化物,進而巧妙地實現2,3-二氫呋喃環的構建。此外,機理研究表明,光照可促進該過程,但作者最終選擇不額外加光的條件以避免副反應。

三

科學意義與應用前景

該工作不僅填補了DMOA-雜萜全合成領域的空白,更展示了多重選擇性控制策略在復雜分子合成中的價值。此外,這些在復雜分子上實現的這些選擇性,將會很好的促進DMOA-雜萜及其他復雜天然產物的合成工作。更重要的是,作者發現的六氟苯參與的立體選擇性環氧化和共軛烯醇負離子對三級溴化物的單電子還原反應對相應合成方法學的開發也具有啟發意義,這凸顯了天然產物全合成促進合成化學發展的重要性。

總之,從真菌的復雜代謝產物到實驗室的精準合成,這項研究不僅展現了合成化學的精妙技藝,更揭示了自然與科學的深度對話。

李超實驗室2019級PTN項目的張建鵬博士為該論文的第一作者。李超實驗室2021級博士研究生駱筱桐和2024級博士研究生張靖富對本工作有重要貢獻。我們感謝北京大學羅佗平教授、Scripps研究所Phil S. Baran教授以及北京大學醫學部黎后華教授的寶貴意見。同時感謝協和藥物所胡友財教授,北京中醫藥大學史社坡教授,海南師范大學陳光英教授,以及中山大學佘志剛教授提供天然產物原始譜圖。李超研究員為本文的通訊作者。本課題的受北京生命科學研究所和清華大學支持。

參考文獻

/references/

Zhang, J.; Luo, X.; Zhang, J.; Li, C.

Total Synthesis of DMOA-Derived Meroterpenoids: Achieving Selectivity in the Synthesis of (+)-Berkeleyacetal D and (+)-Peniciacetal I

J. Am. Chem. Soc., doi: 10.1021/jacs.4c15205, 2025, Feb. 4. 2019

論文鏈接

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c15205